文/林靈

一、中產階級的定義:追求安全感與生活品質

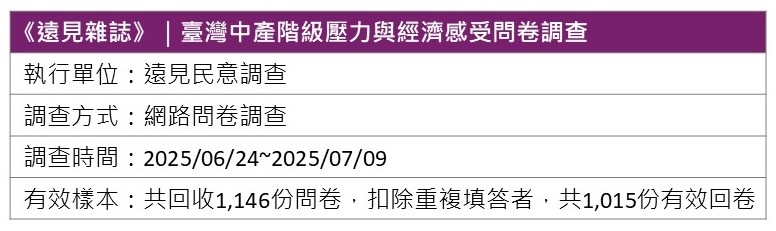

在經濟學與社會學中,中產階級往往與收入水準、資產或教育程度相連。然而,《遠見》最新「臺灣中產階級壓力與經濟感受調查」卻顯示,民眾對於「中產」的理解並不侷限於財富或地位,而更重視能否過上安穩生活。

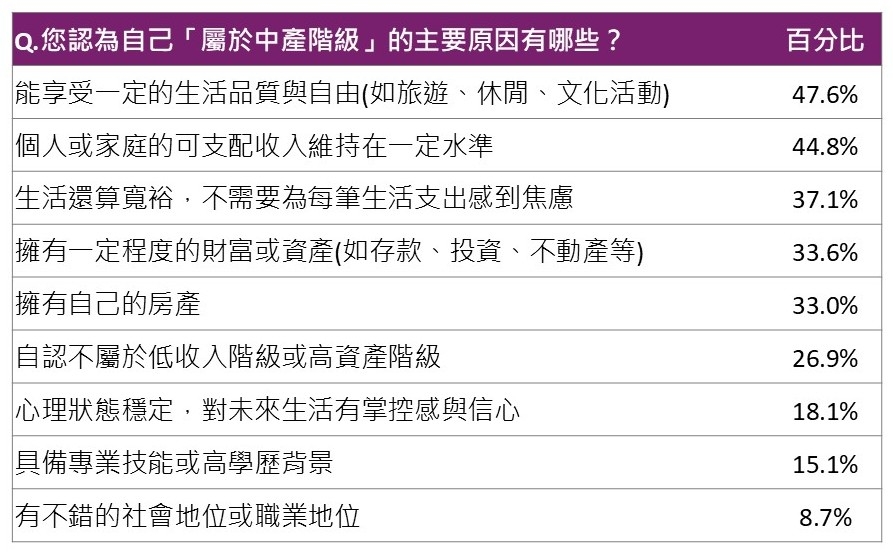

調查顯示,45.1% 的受訪者認為自己是中產階級,41.8% 認為低於中產,僅有 7.8% 自認高於中產。當進一步詢問「自認為中產的原因」時,最多人(47.6%)選擇了「能享受一定的生活品質與自由(如旅遊、休閒、文化活動)」,其次才是「收入水準」,「社會地位或職業地位」則排序最後。

這說明「中產」的意義更多是一種心理層面的認同:只要能維持生活品質並保有選擇自由,就算不是社會上最頂端的人,也能覺得自己穩居社會結構中。

二、環境大變動下的脆弱感:貧富差距大、生活成本增加

然而,這份「穩定感」其實極為脆弱。調查中,50.7% 的受訪者認為退休生活是人生最大的壓力來源,反映出即使是自認「過得去」的人,也對未來感到不安。

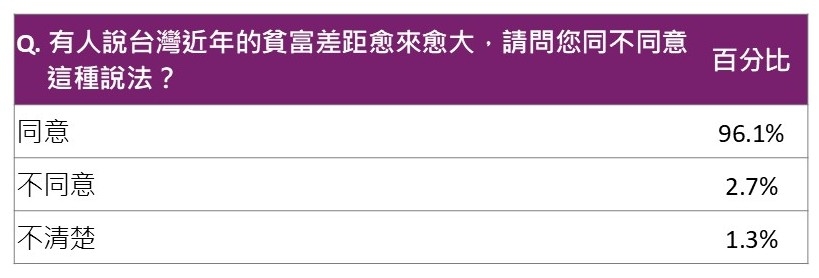

這份焦慮的背後,是對結構性問題的強烈共識。96.1% 的受訪者認為台灣的貧富差距愈來愈大,幾乎是全民共識。當社會流動感降低,民眾更擔憂自己隨時可能被拋出「中產」的範疇。

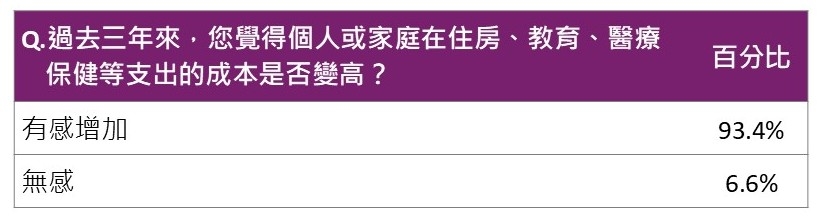

另一方面,生活成本的攀升也進一步加重不安。93.4% 的受訪者感受到住房、教育、醫療保健等支出上升,這些並非奢侈性消費,而是攸關生存與家庭基本需求的結構性開銷。這種成本的增加,不是單靠節衣縮食就能抵銷,即使努力控制日常支出,依舊難以改變大環境下的財務壓力。

三、國際情勢不穩、AI導入反而形成擔憂

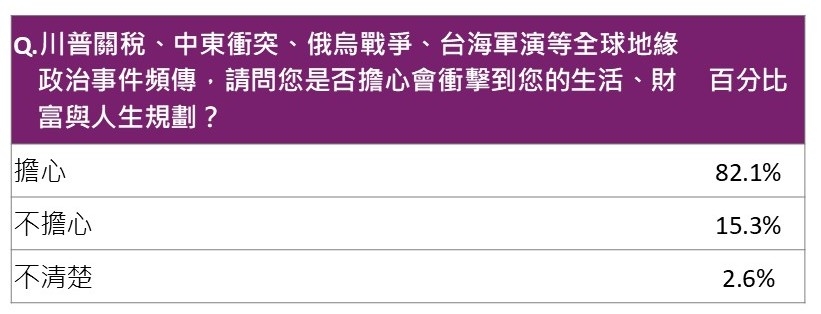

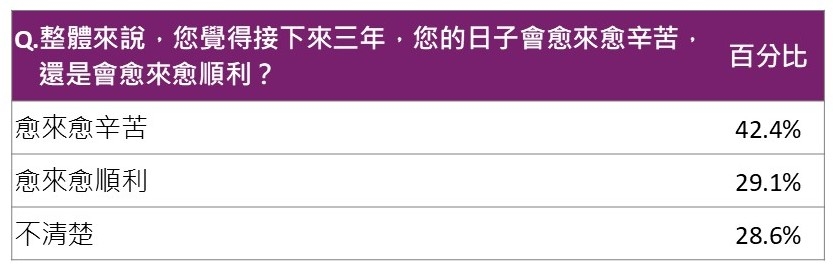

除了內部壓力,國際環境的不確定性也讓中產階級感到格外脆弱。調查顯示,82.1% 的受訪者擔心國際衝突(川普關稅、俄烏戰爭、台海軍演等)會衝擊到自己的生活、財富與人生規劃。此外,42.4% 認為未來三年日子會愈來愈辛苦,僅有 29.1% 覺得會變得順利。社會氛圍普遍悲觀。

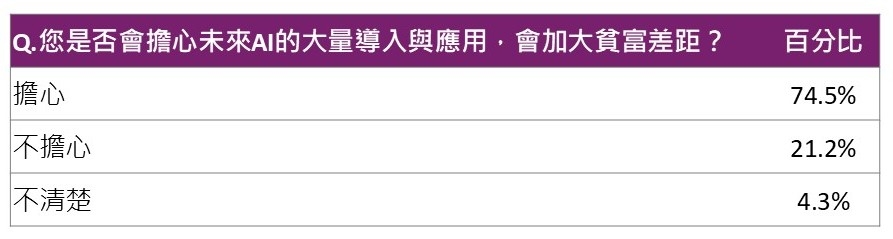

在人工智慧議題上,民眾的態度更顯矛盾。49.5% 表示不擔心 AI 取代工作,45.6% 則擔心,兩派幾乎均衡。然而,當問題轉向 AI 對社會分配的影響時,卻有 74.5% 擔心 AI 導入會加大貧富差距。

這說明多數民眾雖不認為自己會立即失業,但卻認知到 AI 的紅利可能集中在少數企業或專業人才手中,科技應用也許會強化社會不公平。對於「機會存在但可能不會輪到自己」的認知,讓中產階級陷入另一層次的心理困境。

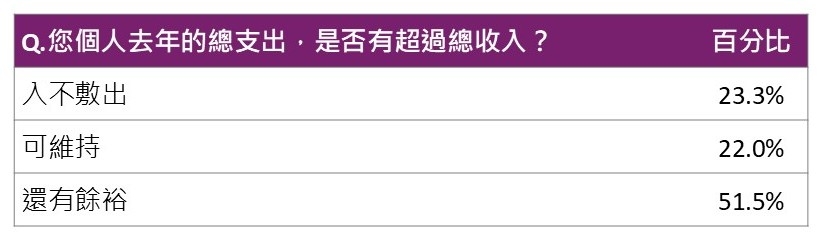

四、民眾不安全感拔高,投資行為自保

民眾的不安全感,更多來自於長期的不確定,而非當下立即的困境。調查顯示僅有 23.3% 的受訪者真的入不敷出,大多數人仍能維持基本生活,從調查數字來看,是焦慮感高於實際困境。這種「過得下去但害怕撐不久」的心情,成為中產階級最大的精神負擔。

在無法改變大環境的情況下,許多人選擇透過「自助」來降低不安。投資、理財、保險,正是在這樣的情境下被視為解方。雖然這些行為未必能真正扭轉住房、教育、醫療等結構性壓力,但至少能帶來一層心理保障。調查數據顯示,有投資行為的受訪者在未來三年的展望更樂觀,對退休生活的擔憂程度也比沒有投資行為的受訪者低近 17 個百分點,顯示投資確實能緩解焦慮,哪怕只是心理層面。

結論:焦慮時代的中產定位

台灣的中產階級並非因收入或地位而自我定位,而是因為「能過上安穩、有品質的生活」。然而,這份穩定感在貧富差距擴大、生活成本上升、國際局勢緊張與 AI 導入的背景下,正逐漸被侵蝕。

因此,臺灣的中產焦慮,並不僅是個人財務問題,而是一種「結構性的不安全感」。未來,如何透過政策設計、社會制度以及個人理財策略,共同補足這份「安全感赤字」,將會是台灣社會必須面對的核心課題。